Avant Système économique et espace

Et lui-même de commenter :

Il me semble aussi que l'enseignement reçu en scolarité secondaire, celui par exemple des disciplines d'histoire et géographie, ne laissait guère supposer l'existence d'une plus grande diversité de sciences sociales ouvertes à d'autres voies. Sans cette ignorance, j'aurais bien, par exemple, fait le choix de l'économie plutôt que de la géographie.

L'entrée à l'École Normale Supérieure de l'Enseignement Technique n'était pas alors (milieu des années 50) la meilleure opportunité pour devenir géographe. Il fallut quelque temps pour constater qu'une éventuelle promotion professionnelle passerait par la voie de l'agrégation et que surtout, seule celle de géographie pouvait convenir à l'évaluation de mes aptitudes. Plus que celles-ci, s'impose une sensibilité résultant d'une enfance campagnarde et d'une forte imprégnation des lieux habités. (Auriac, 2003, p. 7)

Au sortir de l’ENSET (1959), il fut professeur de lycée dans le Sud-Est, à Valence, Grenoble puis Montpellier. Il passa finalement l’agrégation en 1966, à la suite de quoi il obtint un poste d’assistant à l’université de Montpellier (1967). Il publia ses premiers articles dans le Bulletin de

Dans les années 1970, il participa aux stages de formation aux techniques statistico-mathématiques organisés par l’ORSTOM puis le CNRS (Cauvin, 2007 : Cuyala, 2015) et rejoignit précocement le Groupe Dupont. Il publia ses premiers travaux utilisant l’analyse factorielle en 1975, année où paraissent ses premiers articles dans l’Espace géographique, alors jeune revue lancée trois ans auparavant. En 1978, il fut l’un des animateurs du deuxième colloque Géopoint, Concepts et construits dans la géographie contemporaine (Lyon).

Le livre d’une vie ?

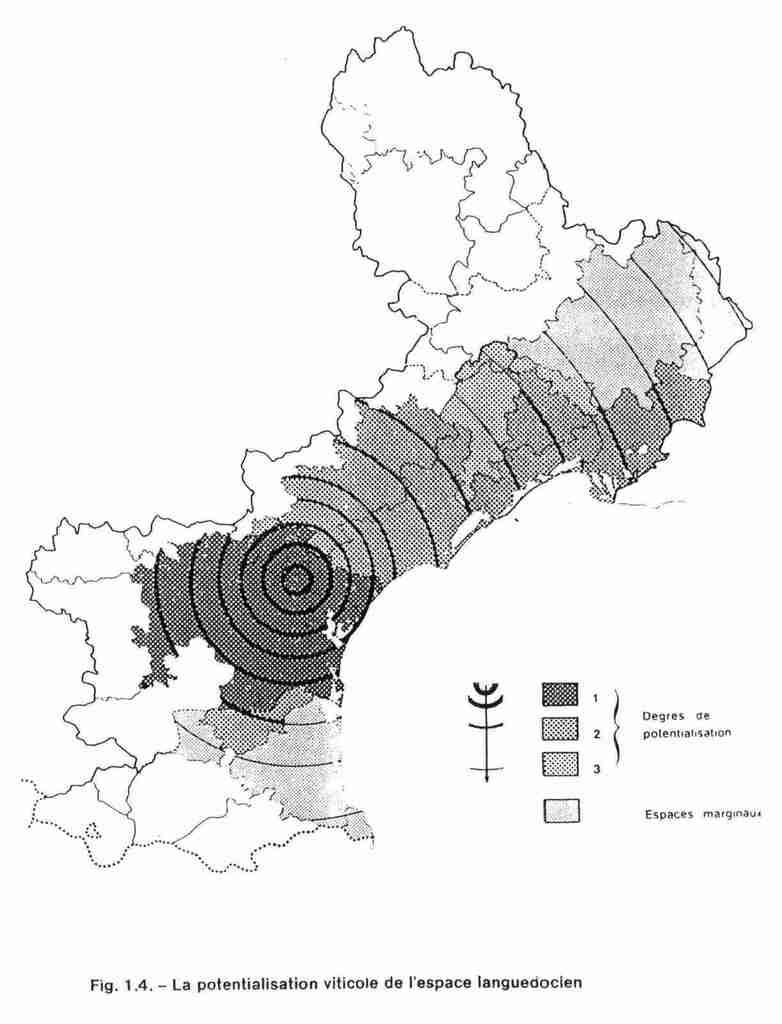

Pour autant, sa production des années 1970 demeura assez éclectique : assez classiquement, des voyages et mission à l’étranger l’amenèrent à publier des articles et rapports à propos du Pakistan (1976) et de la Bulgarie (1977-78). Suite à ces diversions, il a raconté plusieurs fois avoir voulu se recentrer, rassembler les éléments épars de sa recherche et faire le point sur son sujet de thèse, déposé depuis déjà douze ans. Le processus d’écriture qui en découla fut relativement intense et bref. Il déboucha sur les 438 pages de Système économique et espace. Un exemple en Languedoc, thèse soutenue début octobre 1979. Deux ans après la thèse de Michel Chesnais (1939-2001) et un an après celle d’Yves Guermond (né en 1936), c’était l’une des toutes premières à se revendiquer de la « géographie théorie et quantitative » qui avait émergé en France au début de la décennie 1970. Le jury comprenait, outre son directeur de thèse Raymond Dugrand (1925-2017, élève de Pierre George, spécialiste des relations ville-campagne et du Languedoc), Yves Barel (1930-1990, sociologue, l’un des promoteurs de l’approche systémique en France), André Fel (1926-2009, ruraliste, alors professeur à Clermont-Ferrand), Bernard Kayser (1926-2001, autre élève de P. George, lui aussi spécialiste des relations entre le rural et l’urbain), Robert Lafont (1923-2009, occitaniste, alors professeur à l’université Paul-Valéry) et Henri Reymond. Le jury, « très complet au regard du but explicite de la thèse » se déclarait dans le rapport de soutenance « unanime à reconnaître l’originalité profonde du travail présenté » et déplorait « la modestie d’un titre qui reflète mal les caractéristiques et l’importance de la réflexion » de son auteur. On sent dans l'écriture du rapport, au moins épisodiquement, la patte d’Henri Reymond. Le texte est jugé alternativement « dense et élégant » et « par trop « jargonnesque » dans ses concepts », même si le jury énonce que « cette thèse constitu[e] une réponse valable à l’actuelle crise de la géographie qu’elle spécifie clairement dans le premier chapitre ». Et de poursuivre plus loin : « Cette nouvelle approche, qui lie systémisme et matérialisme dialectique, demande, a souligné un membre du jury, que se réalise parmi les géographes une véritable révolution intellectuelle. » Il finissait en saluant un « excellent travail » doté d’ « une heuristique à la fois tranquille et provocante dans la pertinence disciplinaire de ses propositions ».

Analyser la réception de cette thèse et du livre qui en a été tiré (Auriac, 1983) est une affaire difficile : il y en eut très peu de comptes rendus, significativement aucun dans les Annales de géographie et — c’est plus surprenant — dans l’Espace géographique. L’analyse la plus développée fut produite par

Je ne reviens pas sur le contenu du livre publié, sur lequel j’ai abondamment écrit. Je renvoie le lecteur à mon compte rendu de 1992 (une version marginalement réécrite constitue la troisième partie de mon cours Démarches systémiques et géographie humaine [Orain, 2001]) et l’on en trouve une interprétation sous l’angle du constructivisme dans le dernier chapitre de De Plain-pied dans le Monde (Orain, 2009 : 359-375).

Il faudrait également dire un mot de ce qui diffère entre la thèse proprement dite et le livre qui en a été tiré quatre ans plus tard. Les introductions sont un peu différentes. Celle de 1983 a tiré les leçons d’une réflexion épistémologique qui a pris de l’épaisseur entretemps (cf. Auriac et Durand-Dastès, 1981). Elle est plus optimiste, également. Elle résume très fortement le contenu du premier chapitre de la thèse, intitulé « Cadre conceptuel et hypothèses », qui n’a pas été conservé. Mais la coupe la plus frappante est celle opérée sur les longues bibliographies clôturant les chapitres du volume de 1979. Loin de n’être que des listes, ce sont des mentions (le plus souvent) commentées, qui développent le contenu de bon nombre d’articles et de livres, comme autant de documents de travail qui renseigneraient sur l’activité de lecteur de Franck Auriac. Il y aurait un travail d’exégèse à faire de ce geste, que l’on retrouve au demeurant dans des travaux ultérieurs de leur auteur. À un niveau moins signifiant, une bonne partie de l’iconographie, notamment celle qui était de nature spéculative, a été retranchée. On la retrouve pour partie dans des articles publiés ultérieurement (par exemple dans Auriac, 1986a et 1986b). Dernière différence à souligner, il faudrait noter la présence d’une préface de

Demeure une inconnue : s’il est revenu à plusieurs reprises sur ce travail fondateur, F. Auriac n’a jamais produit de compléments, de mises à jour ou de reformulations de ce qu’il avait écrit. À la différence d’auteurs qui font inlassablement évoluer leur interprétation de l’objet qui les a occupés, il ne s’est notamment pas demandé si des évolutions ultérieures du vignoble languedocien (tel son découpage et fractionnement en une marqueterie d’appellations locales et sous-régionales, dans le cadre de logiques dites « de qualité ») permettaient encore de le considérer comme un système socio-économique. Je l’ai interrogé sur la question, à laquelle il m’a répondu par l’affirmative, sans que nous ayons le temps d’approfondir le sujet. En un certain sens, ce qui reste son seul livre en nom d’auteur (unique), demeure le geste d’un moment, le cas échéant vulgarisable ou reproductible, sans y revenir vraiment.

Investissements collectifs

La période qui a immédiatement précédé et suivi la soutenance de sa thèse (en gros, 1978-1986) a été celui où il a été le plus actif du point de vue de la recherche et de l’élaboration intellectuelle. Dans cette période, une fois libéré de l’exercice « thèse d’État » et reconnu par lui, il s’est démultiplié dans diverses entreprises collectives : il a joué un rôle décisif dans l’organisation des Géopoints de 1982 à 1992 ; il est devenu l’une des figures importantes du comité de rédaction de l’Espace géographique et de Mappemonde ; il a participé aux grandes entreprises de bilan prospectif sur le devenir des sciences sociales des années 1980-1990, et en ce sens a participé à leur transformation. Dans le Géopoint de 1982, Le Territoire dans les turbulences, il a livré l’un de ses plus beaux textes, « Le Pays-territoire », qui est un travail d’exégète de la littérature savante qui était produite à l’époque sur la question des « pays ». [Nota bene : dans la version mise en ligne, la pagination d'origine figure en gras, entre crochets, et signale la fin des pages. L'importation dans overblog m'a par ailleurs contraint à reporter les notes en fin de document.]

Mais son autre contribution de grande ampleur de l’époque a été le pilotage, avec R. Brunet, du volume Espaces, Jeux et enjeux, publié en 1986 par Fayard et

Revenant sur cette entreprise, il m’avait confirmé en avoir été la cheville ouvrière. On y retrouve également une bonne partie de ses réseaux ou inclinations personnelles. De façon très auriacienne, chaque texte est précédé par une présentation du ou des auteur(s), ainsi que du texte. L’introduction (non signée) est également (surtout) de sa main. À cet égard, et compte tenu de l’énergie éditoriale qu’il y a investi, on a affaire très certainement à l’autre livre de sa carrière. Recensé par François Walter dans les Annales Histoire Sciences sociales et par

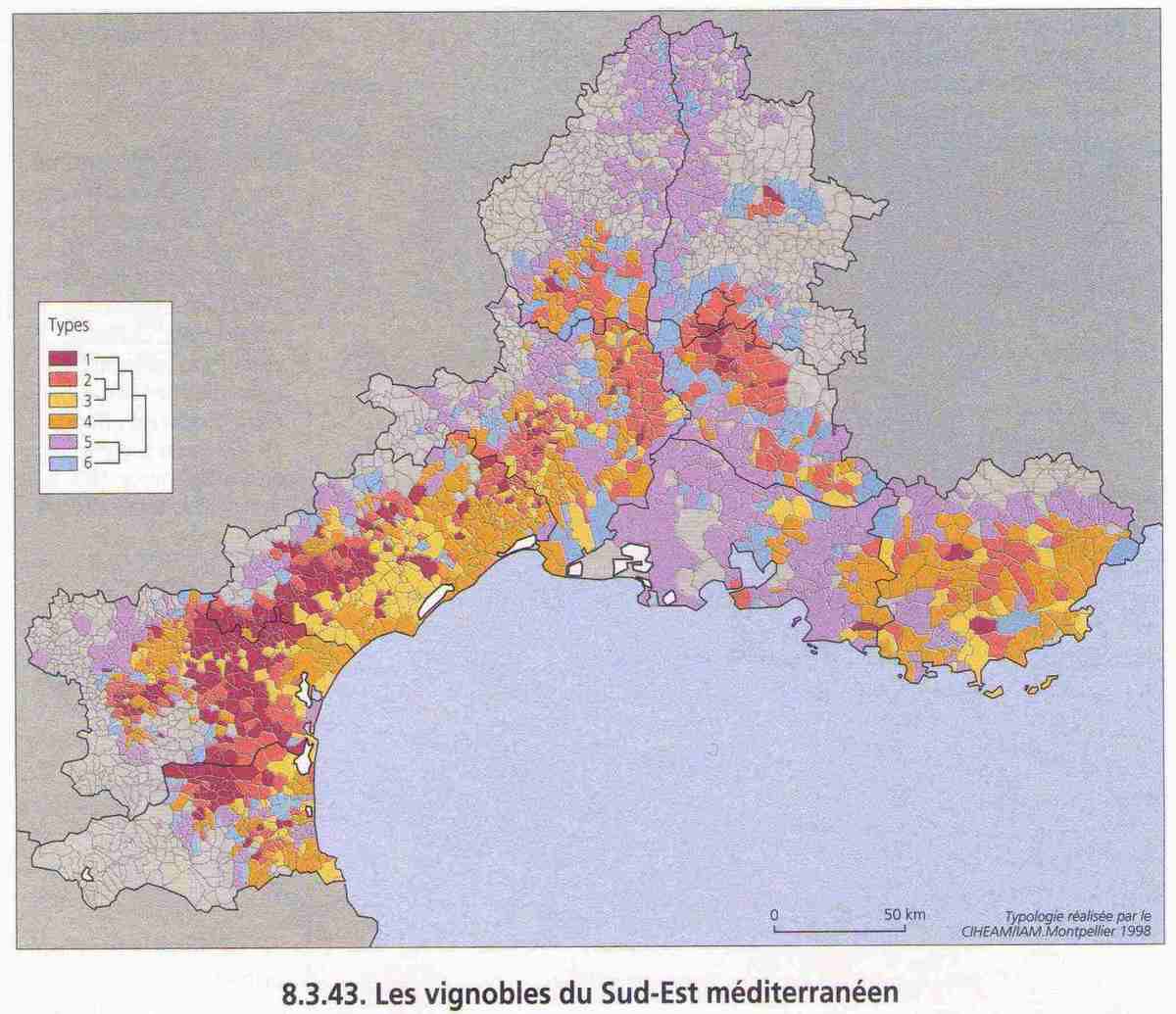

Par la suite, F. Auriac s’est investi surtout dans des projets cartographiques, notamment dans le genre Atlas. Il a co-dirigé

Le patron universitaire et l’homme d’influence

En 1983, F. Auriac fut élu professeur à l’université d’Avignon, où il a fait la totalité de sa carrière jusqu’à sa retraite, en 1999. Il a néanmoins continué à résider à Montpellier, devenant une sorte de « navetteur ». Il y a dirigé sept thèses, sur des thèmes passablement éclectiques, du développement local au football de haut niveau, avec une légère dominance de thématiques liées aux systèmes d’information géographique (SIG) et à leur usage. Il a été directeur du DEA « Structures et dynamiques spatiales » entre 1986 et 1995 et de l’école doctorale associée deux ans supplémentaires — ces deux entités fédéraient des groupes dans 6 universités et ont donné naissance au laboratoire « Espace ». Resterait à mesurer sa position et son charisme comme enseignant, dont je n’ai pas idée à ce stade de l’enquête.

Homme de gauche de sensibilité marxiste, il s’est beaucoup investi dans les conseils pilotant le recrutement en géographie au niveau national. Il a été constamment présent dans la section « géographie » du CNU entre 1987 et 1996 (soit élu, soit nommé). Au CNRS, il a fait trois mandats (comme élu), l’un alors qu’il était maître-assistant (1978-1981), les deux autres une fois professeur (1988-92). Au sein de ces comités, ce représentant du SNESUP a souvent incarné la gauche, aussi bien dans les périodes d’affrontement avec une droite revenue aux affaires que dans des périodes plus consensuelles. Sa capacité polémique en réunion était relativement redoutée, comme j’ai pu m’en rendre compte lors de réunions du groupe Dupont. Je ne suis pas en mesure pour le moment de caractériser ce qu’a pu être sa ligne de politique scientifique, mais je note qu’il a été un soutien déterminant pour que vive une histoire et épistémologie de la géographie sous la forme d’une équipe de recherche (celle-là même dont je fais partie).

Il n’est pas dans mon projet ici de fournir une liste exhaustive de ses responsabilités. J’en ai recensé une vingtaine au total. Il importe sans doute de noter qu’il a été le deuxième successeur de

Un dernier lieu d’influence de F. Auriac a sans doute été la production de manuels scolaires de géographie, bien que l’on sache la latitude toute relative des auteurs dans ce genre d’entreprises éditoriales. Il a été en effet l’un des auteurs des manuels de géographie Magnard parus en 1988-89, qui en leur temps ont semblé renouveler les contenus proposés aux élèves en tenant compte de évolutions du champ universitaire. L’expérience s’est poursuivie en 1995-1996.

Bilan, nuances et envoi

Un temps figure de la modernité et de l’exigence intellectuelle dans la géographie française,

Demeure une figure à la fois réservée et incisive de la géographie française du dernier tiers du XXe siècle, exigeante et hésitante.

Références

Auriac, F., Bernard, M.-C. et Carrière, P., 1969, « Systèmes de culture et conjoncture économique dans le canton de Remoulins (Gard) », BAGF, n° 375-376, p. 503-523.

Auriac, F., Bernard, M.-C., Lochard, E., 1975, « Le changement social dans les campagnes languedociennes », L'Espace géographique, IV, n° 4, p. 239-250.

Auriac, F., 1978, « De la notion au concept de combinaison en géographie » dans

Auriac, F. & Durand-Dastès, F., 1981, « Réflexions sur quelques développements récents de l'analyse de systèmes dans la géographie française », Brouillons Dupont, n° 7, 1981, p. 71-80.

Auriac, F., 1982, « Le pays-territoire », dans

Auriac, F., 1983, « Espace et système » Bulletin de

Auriac, F., 1983, Système économique et espace, Paris, économica, « Géographia », 4.

Auriac, F. & Brunet, R., dir., 1986, Espaces, jeux et enjeux, Paris, Fayard-Fondation Diderot.

Auriac, F., 1986a, « Du spatial et du social : de la géographie aujourd’hui », dans F. Auriac & R. Brunet, dir., Espaces, jeux et enjeux, Paris, Fayard-Fondation Diderot, p. 73-81.

Auriac, F., 1986b, « Région-système. Région et systèmes économiques », L’Espace géographique, XV, n° 4, p. 272-277.

Delamarre, A., Auriac, F., 1991, « Cartographie de l'offre des équipements et des services en France », Mappemonde, n° 4, p. 23-26.

Auriac, F., 1995, « Le Pakistan », ch. 14-16, dans F. Durand-Dastès et G. Mutin, dir., Afrique du Nord, Moyen Orient, Monde indien, Paris, Belin-Reclus, Géographie universelle, p. 384-410.

F. Auriac et V. Rey, dir., 1998, Atlas de France, volume 8 : L'Espace rural, Paris-Montpellier, Reclus-La Documentation française.

F. Auriac et V. Chi Dong, 1998, Villes et organisation de l'espace au Viet-nam, atlas bilingue, Ho Chi Minh Ville, Fahasa.

F. Auriac, 2003, « Analyse spatiale et matérialisme : introspection», Géocarrefour, LXXVIII/1, p. 7-11.

Cauvin, C., 2007, « Géographie et mathématique statistique, une rencontre d’un nouveau genre », La revue pour l’histoire du CNRS [En ligne], 18 | 2007, mis en ligne le 03 octobre 2009, consulté le 11 janvier 2018. URL : http://journals.openedition.org/histoire-cnrs/4131

Cuyala, S., 2015, « L’affirmation de la géographie théorique et quantitative française au cœur d’un moment d’ébullition disciplinaire (1972-1984) », Bulletin de l’Association de géographes français, 92 (1), p. 67-83. <halshs-01185914>

Orain, O., 2001, « Démarches systémiques et géographie humaine », Cours C.N.E.D. dans le cadre de la question d’agrégation Déterminisme, possibilisme, approche systémique : les causalités en géographie, sous la direction de M.-C. Robic, fascicule III, Vanves, CNED, p. 1-64.

Orain, O., 2009, De plain-pied dans le monde. Écriture et réalisme dans la géographie française au XXe siècle, Paris, L’Harmattan, « Histoire des sciences humaines », 427 p.